監督:トニー・シルバー (1935ー2008)

ニューヨーク出身。1970年ごろからインディペンデントでドキュメンタリーの制作をはじめ、“The Miss Nude America Movie”(1970)で監督デビューを果たす。「スタイルウォーズ」のほかに、フルート奏者のドキュメンタリー“Skyline” や、芸術家で教育者のマーシャル・アリスマンの旅に密着した“Arisman: Facing the Audience”などの作品がある。2008年に72歳で脳腫瘍のため死去。

1970〜1980年代のブロンクス地区は、レーガン大統領ですら視察の際に絶句したといわれるほど、がれきの山が延々と続き、貧困と犯罪が蔓延するエリアだった。しかし、そんな灰色の町から全く新しいサブカルチャー、ヒップホップが生まれる。

無数のグラフィティを描く少年たちはライターと呼ばれ、彼らが”グラフィティ”を街中に描くことは自身の存在を”ボム(=爆破)”することを意味していた。インターネットなど存在しない当時、閉塞感を抱えた少年たちは、地下鉄のホームに集まっては自身のタグを競うように発明し、終電後の車庫に忍び込み、NY中を駆ける地下鉄の壁に自身の証を記した。”グラフィティ”を「落書き」として糾弾する大人たちの批判を受けながらも、言葉にならない衝動に突き動かされる少年たち。フィルムが捉えた彼らの瑞々しい姿と新しいムーブメントが生まれようとする時代の空気は、製作から約40年が経った今、観る者に新鮮な驚きをもたらしてくれる。

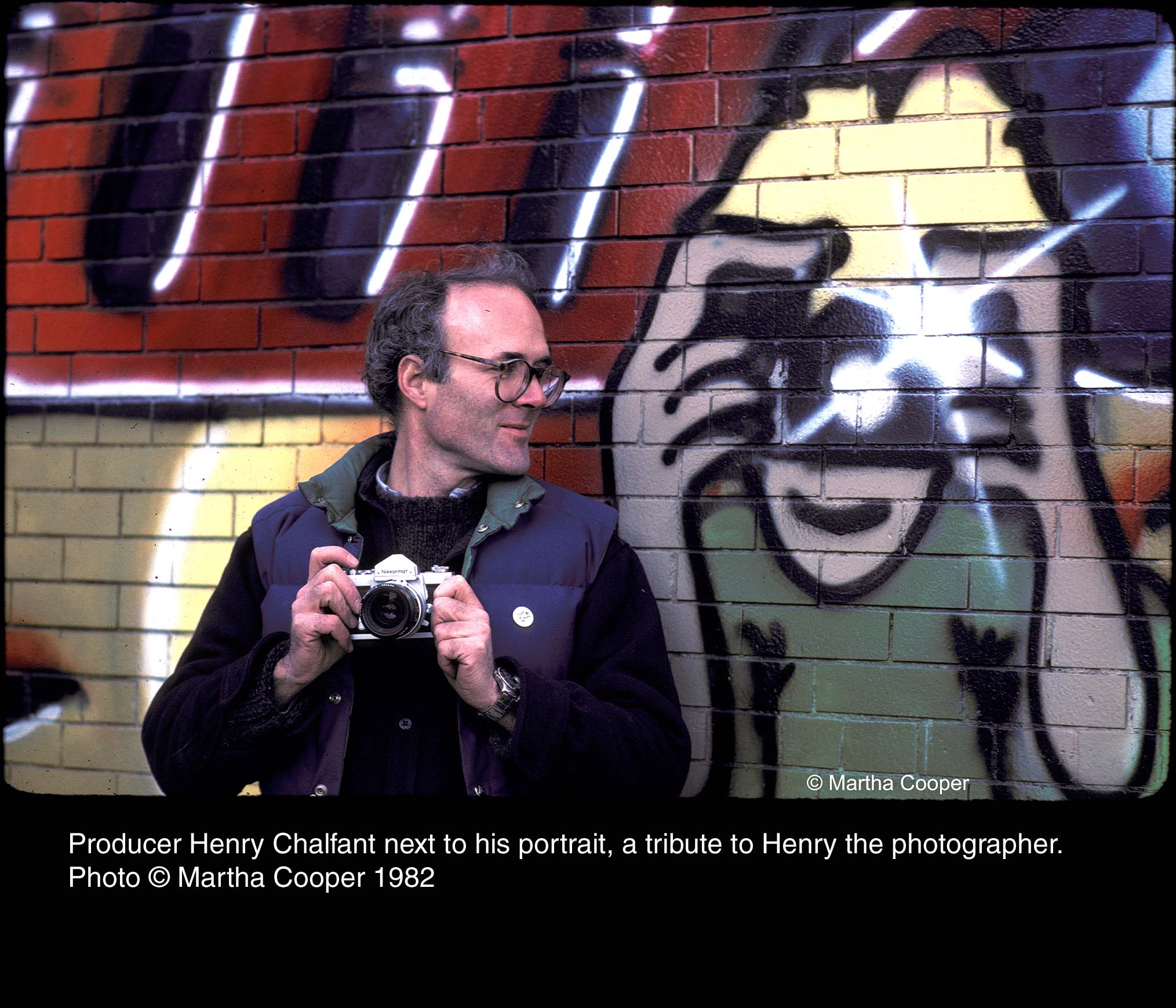

グラフィティ、ラップ、ブレイキング…Style Warsは1981〜83年に製作され、当時生まれたばかりの “ヒップホップ”をフィルムに捉えた貴重なドキュメンタリー。『Wild Style』(1982)とともに、ヒップホップヘッズのバイブルとして語り継がれ、日本でもビデオやDVDがリリースされたものの長く廃盤となっていた。2015年にプロデューサーで写真家のヘンリー・シャルファントらがクラウドファンディングを行い、オリジナルネガから修復したHDリマスター版が完成。製作からおよそ40年の時を経て、ついに日本でスクリーンデビューを果たす。

2021年の今、世界中のミュージシャンがラップを当たり前に楽曲に取り入れ、ブレイキンは2024年パリ五輪の追加競技となり、バンクシーのグラフィティにオークションで高値がつくようになった。そんな現在を生きる私たちに「Style Wars」というタイムカプセルが見せてくれるのは、ヒップホップが生まれた時代の生々しい空気だ。荒れ果てた街、ダンボールのフロアでブレイキンの技を競い合うB-Boyたち。街の頭上を行き交うサブウェイアートの数々と、それらのピースについて熱く語り合うグラフィティライターたち。そんな彼らの姿にヒップホップの起源を再発見し、現在へとつながるひとつの歴史を感じられることだろう。

ニューヨーク出身。1970年ごろからインディペンデントでドキュメンタリーの制作をはじめ、“The Miss Nude America Movie”(1970)で監督デビューを果たす。「スタイルウォーズ」のほかに、フルート奏者のドキュメンタリー“Skyline” や、芸術家で教育者のマーシャル・アリスマンの旅に密着した“Arisman: Facing the Audience”などの作品がある。2008年に72歳で脳腫瘍のため死去。

―映画を製作した時期のニューヨークについて

1982年のニューヨークはクリエイティビティが最高潮に達した成長期だったと言えるだろう。廃墟だらけの時代から、ギャングがドラッグで支配する時代へと変わろうとする時期。やがて世界を席巻し、飲み込んでいく商業化への波へと続くカルチャーの爆発が起きたのだ。この時期何よりも大事な変化は、ブラザーフッドの絆が生まれたこと。クルーやバックグラウンドが違って、互いに対立していようと、グラフィティライターに必要なのは勇気と危険を冒しながらもやり遂げるスキル。自分の名前をヤードからトンネルを抜け、線路の上へと送り出せるかどうかだったのだ。

―映画のオープニングについて

映画は暗闇から始まる。そのアート作品は暗闇の中で生まれる。そして、光の中へ飛び込み、皆がそれを見る。好きだろうと嫌いだろうと、そばにある。そういう感じを映画のオープニングで表現したかった。

―映画のコンセプトについて

制作資金を集めるのにどう企画書を書けばいいだろう、と話をしていた時、ヘンリーの奥さんで女優のキャシーがこのドラマは「アリア」だと言い出したんだ。トンネルに潜り込み、命の危険を冒しながら、ホールカーを描く、まるでオペラじゃない、と。その通りだと思った。音楽が、ダンスがオペラを奏でる。劇場は僕たちが生きる町の現実の世界だ。これは、素晴らしい映画になると思ったね。

―本作の魅力は?

グラフィティについて、色々なパラドックスが存在する。社会にとっていいか悪いか、子どもがやるのはいいことか悪いことか、複雑にもつれてほどけないパラドックスだ。そして、そのパラドックスこそがこの作品の最も素晴らしいところになった。映画では善悪を判断することはしない。ありのままを見せるだけ。どちらか一方に偏ることはない。そこが、詩的で、美しいのだ。

1970年中旬にヨーロッパからニューヨークへ移住。彫刻家として活動していたが、毎日地下鉄で見かけるグラフィティに魅了され、それを記録するために写真家へと転向する。やがて記録し続けた地下鉄アートの膨大なコレクションを見にグラフィティライターたちがヘンリーのスタジオに集まるようになり、彼が築き上げた信頼関係によって、それまで秘められていたグラフィティシーンを映画「Style Wars」として記録することが可能になった。1984年に著書”Subway Art”をマーサ・クーパーと共同で出版。グラフィティのアートとしての価値の確立に寄与した。

こんなフィルムが残ってるなんて!

で、今回の生々しい記録でも明らかだが(『ワイルドスタイル』でもわかる)、この頃のヒップホップ界隈にはヒスパニック系なども多かったのだ。こうした人種の、起源での混在は何度強調しても足りない。

いとうせいこう(作家・クリエーター)

ヒップホップ初期を捉えた貴重なドキュメンタリー。

これ観るとスゴいワクワクする。

ストリートアートに少しでも興味があるなら、観た方がイイと思います。

ANI(スチャダラパー)

今や世界を覆う究極の都市路上文化が、いかに生まれ発展していったか——社会との軋轢まで生き生きと記録されたこの「歴史」に対し、現在を生きる我々は、知ったような口を聞く前にまずは、謙虚になるべきだろう。

宇多丸(RHYMESTER)

誰でも知ってる言葉やアルファベットを、ときには大胆に、ときには繊細に描くコトで抜群のインパクトとメッセージに仕上がるグラフィティーライターってやっぱスゲエ。ってことはこの映画を知ってスゲエって感じたオレらもスゲエ。

オレなりのスゲエことやろうと決意させてくれて

おおきに、やで!

SHINGO★西成(昭和レコード)

マジで映画館のスクリーンで見られるんですか?

先輩から回されたコピー&コピーの裏ビデオで出会った俺としては即死案件!

世代を超えても俺たちがやるべき事は、自分を出し続ける闘いでしょ。

サイプレス上野(ラッパー)

つまらない間違いを繰り返す 街並みを塗り替える!

振り返ると浮かび上がるあのヴァイブス。KASE2の「スタイル」の言い方が世界で一番かっこいい。なぜって?そりゃキングだから。

社会には外側がある。それに気づくためには壁を見ろ!電車を見ろ!

気をつけるのは3番目のレールだけだ。

ダースレイダー(ラッパー)

HIPHOPが、誕生した時代を、鮮明な映像で見られて興奮しました。 新しいものが生まれる時の熱狂。ストリートカルチャーとは。HIPHOPがこれだけ大きなムーブメントとなった今、改めて見ておくべき映像だと思います。

KEN THE 390(ラッパー)

HIPHOP黎明期の衝動が記録された映像の数々。瓦礫の山の中、誰のためでもなく自分のためにグラフィティを描く彼らが創り上げたものが今ここにまで届いていることにあらためて驚きます。

tofubeats(音楽プロデューサー)

今現在も自分が好きな物が産まれ構築されていく様は興奮しかないです!

今までは単に見る、聞くだけだったヒップホップが更に深い理解と共に楽しめるようになる映画です。

上京したてのあの頃の自分に見せてやりたかったです。

長谷川忍(シソンヌ)

最初に買ったVHSとDVD併せて50回は観たグラフィティライターの教科書が遂にスクリーンで!全ての登場人物と作品が重要文化財クラスだけど、中でもSKEMEと母親のキッチンでのやり取りは必見。

Ghetto Hollywood(HIPHOP何でも屋)

若者の行き場のないパワーを「アート」という形に変え、

「自分を表現する」ということ。どんな形であれ、

「自分を表現する事」を見つけると強い。

特に今の若い世代には大切な事を教えられている気がします。

BBOY KATSU ONE (MIGHTY ZULU KINGZ/READY TO ROCK)

何が正解かも分からずカルチャーの0から1を創り出したレジェンドたち。

違法な事も承知でプライドを掛け、命を燃やした時代があった。

現代に繋がる大切な世界的歴史です!

MC KENSAKU(ex BRONX・MC・Bboy)

「Style Wars」で描かれるのは、自分が生まれた時代のニューヨーク。

約半世紀が経ち、落書きがアート、縄張り争いのダンスがオリンピックスポーツと世界中に評価された。今ここから未来が楽しみでしょうがない!

千野秀行(日本ジャンプロープ連合 名誉顧問・日本ダブルダッチ協会理事)